|

|

Die Triadische Praxeologie ist sinnbasierte und umweltsensibel

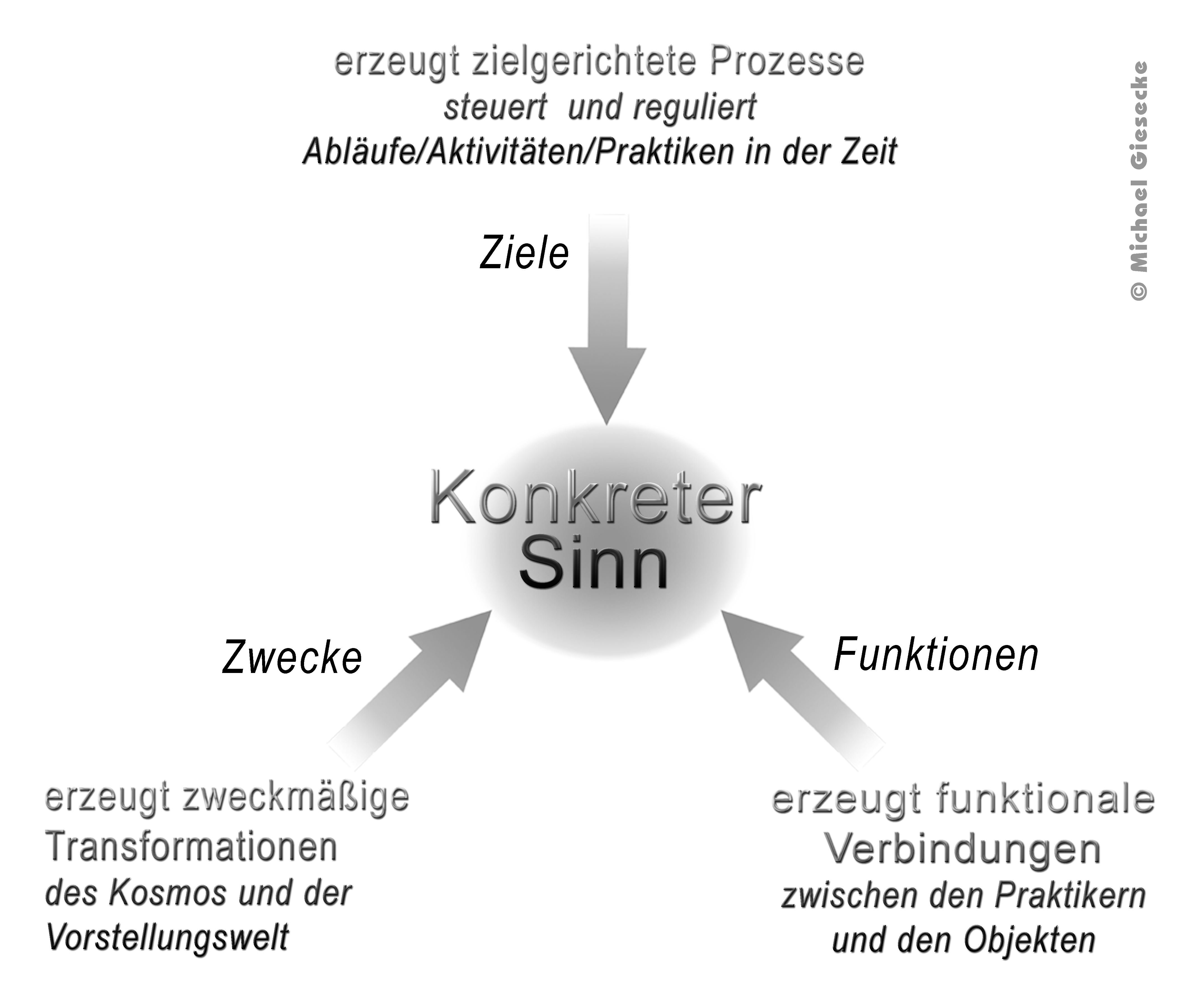

Sinn ist ein Zentralbegriff der Triadischen Praxeologie. Die Triadische Praxeologie zeichnet nicht nur aus, daß sie auf einer triadisch Komposition beruht sondern sie ist immer auch eine sinnbasierte Praxeologie – und will die Praxis sinnvoll gestalten.

Die Bezeichnung TriPrax kann immer zu Triadische Sinnbasierte Praxis bzw. Praxeologie ergänzt werden.

Drittens wird die triadische Praxis als eine umweltabhängige Praxis verstanden. Jede Praxis unterliegt Umwelteinflüssen, bezieht aus ihr Ressourcen und tauscht sich mit der Umwelt aus. Diese Einwirkungen kann sie nur begrenzt kontrollieren. Entsprechend ist auch die Praxeologie – als Produkt epistemischer Praxis - von Umwelteinflüssen abhängig. Sie hat Voraussetzungen, die außerhalb ihres eigenen Objektbereichs liegen. Über diese Voraussetzungen kann und muß sie in begrenztem Umfang Annahmen machen, um Abhängigkeiten und Auswirkungen ihrer Aussagen einschätzen zu können. Wichtige Voraussetzungen hat die triadische Philosophie zu klären.

In gewisser Weise kann man diese dritte Eigenschaft der TriPrax als 'ökologische' bezeichnen. Es geht um die Umweltbeziehungen des Objekts TriPrax.

Die Praxis überzieht den Kosmos mit Sinn und erzeugt sinnvolle Beziehungen zwischen den Praktikern und dem Kosmos und der Vorstellungswelt. Das ist unvermeidlich.

Ohne Sinn stellen Menschen keine Beziehungen zu Raum, Zeit und Dingen des Kosmos her. Es gibt also keine Praxis ohne Sinn - wie verrückt dieser auch immer sein mag. Menschliche Praxis erzeugt sinnvolle Prozesse, Verwandlungen und Beziehungen - und die Beziehungen erzeugen, "machen" Sinn für die Praktiker.

Deshalb erklärte N. Luhmann Sinn zum Grundbegriff der Soziologie. (N. Luhmann 1975) Deshalb gibt es eine lange Tradition sinnverstehender Soziologie. Darüber mag man streiten. Unstrittig ist, daß Sinn ein Grundbegriff jeder menschlichen Praxis und Praxeologie ist.

Abstrahiert man von der Praxis, bleibt die Welt – auch die TriWelt! - sinnfrei: Sie ist, wie sie ist, eine bloße Voraussetzung menschlicher Existenz. Man kann ihre Architektur beschreiben und ihren Wandel in Gesetze fassen und von sich selbst abstrahieren. Sonst gäbe es keine Naturwissenschaften.

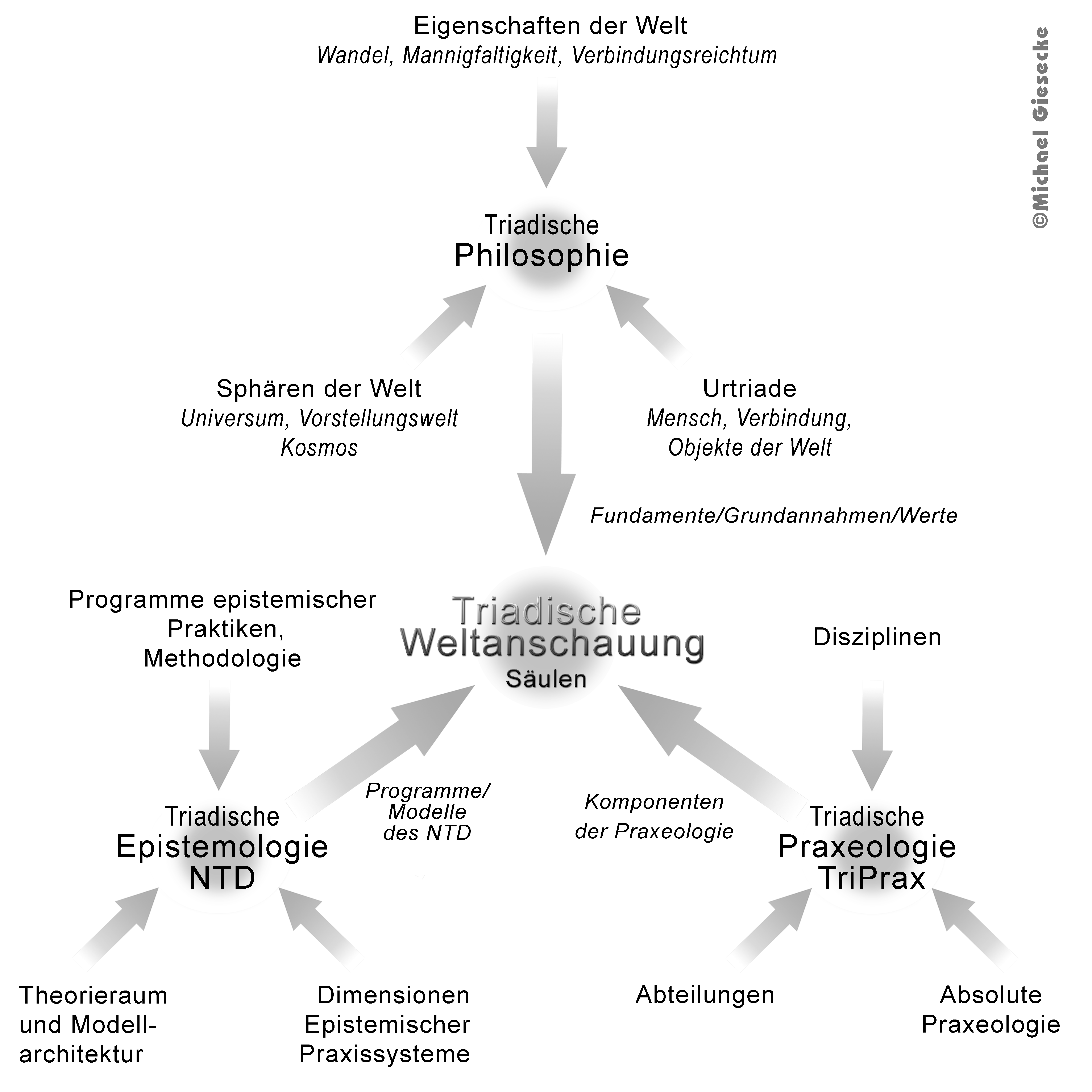

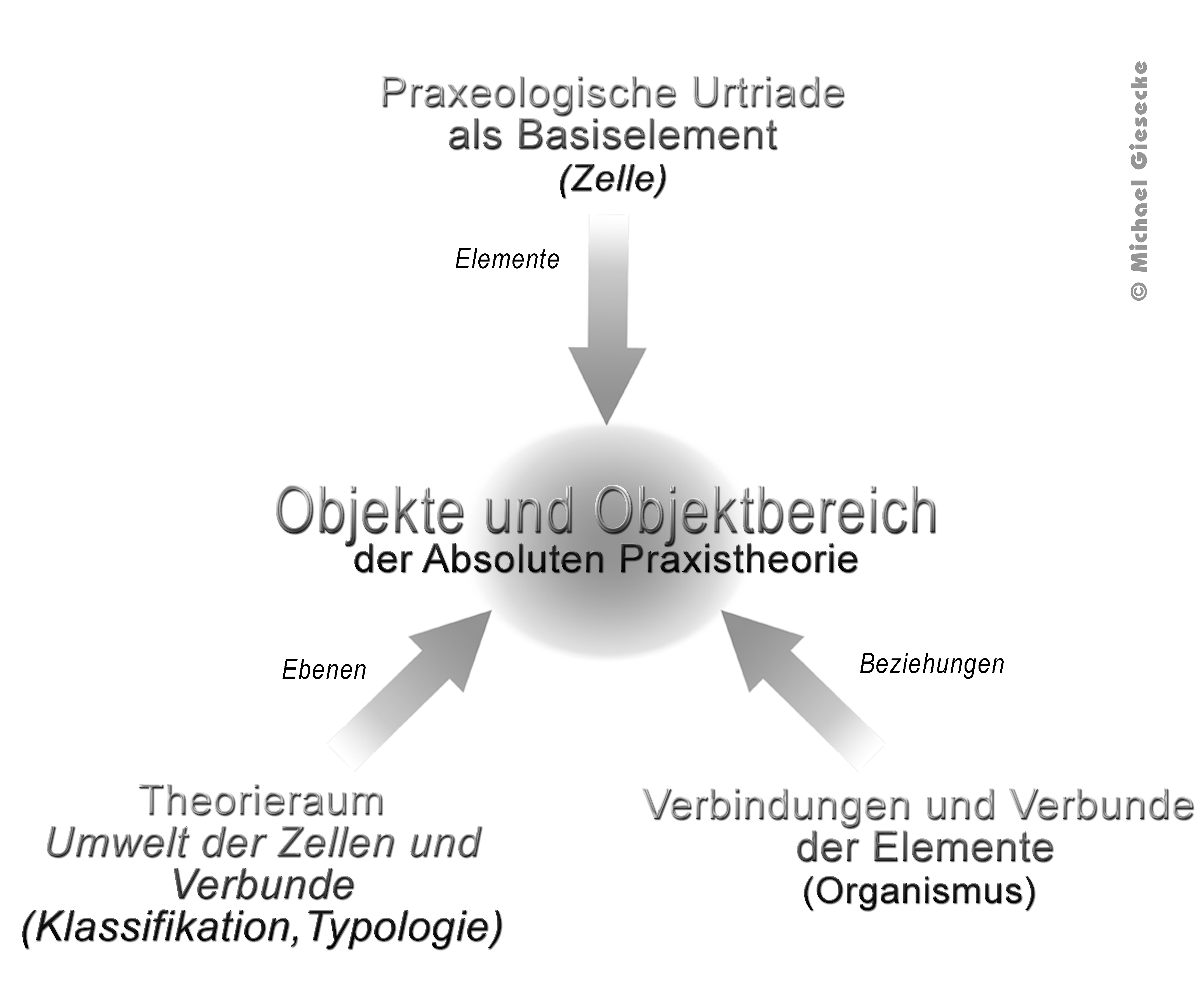

Vermutlich ist es - ein völlig unwahrscheinliches - Alleinstellungsmerkmal des Menschen, daß er zu einer solchen Abstraktionspraxis in seiner → Vorstellungswelt fähig ist. Er kann sich einen Kosmos und ein Universum ohne menschliche Praxis vorstellen. Er kann eine dritte Sphäre der Welt, eben eine Vorstellungswelt, schaffen und sich in dieser Informationswelt bewegen. Sonst gäbe es keine Utopien und keine Abstrakte Kunst. Und es gäbe auch keine Triadische Weltanschauung, keine triadische Modellwelt. Die triadischen Annahmen und Metamodelle über die Welt hat das vorige Kapitel offen gelegt. Sie müssen nun sinnbasiert konkretisiert werden. Etwa so, wie man auch von einer Politisierung (allerdings nicht Politologisierung) religiöser Systeme spricht. Man fügt der triadischen Konstruktion eine weitere Analyse- und Gestaltungsebene hinzu und steigert damit die tektonische Komplexität. Ebenso sind auch die Annahmen der Triadischen Philosophie (TriPhil), vor allem die Absoluten Kategorien (Wandeltriade, Komplexität, Beziehung usw.), noch einmal unter praxeologischen Gesichtspunkt zu konkretisieren. Der Sinnbegriff der triadischen Praxeologie siehe → Sinn Die triadische Weltanschauung ruht auf drei Säulen. Die triadische Praxis ist eine Praxis, die im wesentlichen durch triadische Modelle, Programme und Grundannahmen gesteuert und geregelt wird. Die Modelle über die Triadische Praxis sind das Ergebnis triadischer epistemischer Praxis und des Neuen Triadischen Denkens® - und das NTD® ist ein Ergebnis triadischer Praxis. Sowenig man das NTD aus der Praxis lösen kann, sowenig wird die TriPrax ohne die Axiomatik des NTD lebendig. Die Praxis - und alle anderen Dinge, Räume und Prozesse - werden erst dann zu Phänomenen, Objekten und Gegenständen der TriPrax und des neuen Triadischen Denkens, wenn sie als komplex, verbindungsreich und im Wandel wahrgenommen, gedacht und gestaltet werden. Die Modelle des triadischen Denkens und der triadischen Praxis steuern die Wahrnehmung, die Verarbeitung von Informationen im Denken und sie stellen Programme für das Handeln zur Verfügung. Die Modelle und Programme unterscheiden sich von den Angeboten anderer Disziplinen und Weltanschauung dadurch, daß sie grundsätzlich eine dreifache Perspektive eröffnen, die Objekte als dreiseitig erscheinen. Damit grenzen sich das NTD und die TriPrax deutlich von allen monokausalen Erkenntnistheorien und binären Entscheidungs- bzw. Handlungstheorien ab. Es gibt nicht nur ein Entweder-Oder sondern immer eine weitere, dritte Alternative. Ebenso deutlich grenzt sich das Triadische Denken und Handeln von Sowohl-Als-Auch-Modellen und einem any thing goes ab, die beliebig viele Perspektiven, multifaktorielle (mehr als 3D) Modelle bevorzugen, und damit letztlich nur die Komplexität der Welt nur abbilden, aber kaum Strategien zu deren Bewältigung vorlegen können. NTD und TriPrax fordern und ermöglichen die Berücksichtigung von jeweils genau drei Faktoren. Sollen mehr Faktoren berücksichtigt werden, sind mehrere Triadische Modelle anzuwenden. Sie können zu Triadentrias verbunden werden. Durch die Triadische Modelle entstehen alternative Sichten auf die menschliche Praxis, einschließlich der epistemischen Praxis und des Denkens - als einem konstitutiven Faktor derselben. Alle Vorschläge folgen den gleichen dreifaltigen Prinzipien und werden insoweit systematisiert, vereinheitlicht. Erst dadurch werden die Modelle vergleich- und verbesserbar, was immer ein Ziel der Praxeologie bleibt. Es werden drei Komponenten der Praxeologie unterschieden: ►Die Absolute Praxistheorie - auch 'Absolute Praxeologie' genannt - konkretisiert die weltanschaulichen triadischen Grundannahmen im Hinblick auf die Praxis. Sie praxeologisiert das triadische Weltbild. Sie strebt dabei solche Abstraktionen an, die für alle Disziplinen und Abteilungen der Praxeologie anwendbar, gültig sind. ►Die Absolute Praxistheorie sieht die Triadische Welt als Objektbereich einer jeden Praxeologie und schafft damit den Praxeologischen Theorieraum. Die Triadische Epistemologie und damit das NTD sind Teil des Theorieraums. Die Objekte in diesem Objektbereich, die Theorieelemente, haben ebenfalls eine Architektur. Die TriPrax hat den Anspruch, die Modelle und Programme zueinander in Beziehung zu setzen und diese Beziehungen mitzumodellieren. Das gelingt nur, wenn man Räume definiert, in die die Modelle einzuordnen sind. Es entsteht eine Praxeologie als Raum mit einer → Architektur, ein Theoriegebäude.

Ohne Sinn stellen Menschen keine Beziehungen zu Raum, Zeit und Dingen des Kosmos her. Es gibt also keine Praxis ohne Sinn - wie verrückt dieser auch immer sein mag. Menschliche Praxis erzeugt sinnvolle Prozesse, Verwandlungen und Beziehungen - und die Beziehungen erzeugen, "machen" Sinn für die Praktiker.

Deshalb erklärte N. Luhmann Sinn zum Grundbegriff der Soziologie. (N. Luhmann 1975) Deshalb gibt es eine lange Tradition sinnverstehender Soziologie. Darüber mag man streiten. Unstrittig ist, daß Sinn ein Grundbegriff jeder menschlichen Praxis und Praxeologie ist.

Die Praxeologische Konkretisierung der weltanschaulichen Grundannahmen und der triadischen Kategorien

Die Urtriade 'Teile der Welt, Menschen und ihre Verbindungen' ist zunächst einmal nur eine Tatsache, eine Gegebenheit und liefert Datencluster. Zu einer Praxis wird sie erst, in dem Maße, in dem sie Sinn bekommt – entweder von den Beteiligten oder von den außenstehenden Beobachter.

Die Urbeziehung wird in diesem Prozeß zu einer sinnvollen Praxisbeziehung. In dem Maße, in dem sich ihr Sinn erfüllt, grenzt sie sich von der Umwelt ab, richtet funktionale Austauschverhältnisse zur Umwelt ein und wird so zu einem Praxissystem. Die Urprozesse des menschlichen Austauschs mit der Welt werden zu einer sinnbasierten menschlichen Praxis.Der Sinnbegriff der triadischen Praxeologie

![]()

Die Triadische Praxeologie als eine Säule der Triadischen Weltanschauung

und

Definition

Dabei ist es nachrangig, ob den Praktikern (den Menschen auf welchen Emergenzstufen auch immer), die Programme und Modelle bewußt sind.

Die Triadische Praxeologie ist die Lehre von der Beschreibung und Gestaltung der Triadische Praxis, kurz TriPrax.

Es gilt die Grundannahme: Die Komplexität der Objekte des NTD und der Triadischen Praxeologie sind das Produkt der Interaktion von drei Faktoren.Sinn und Ziele des NTD und der TriPrax

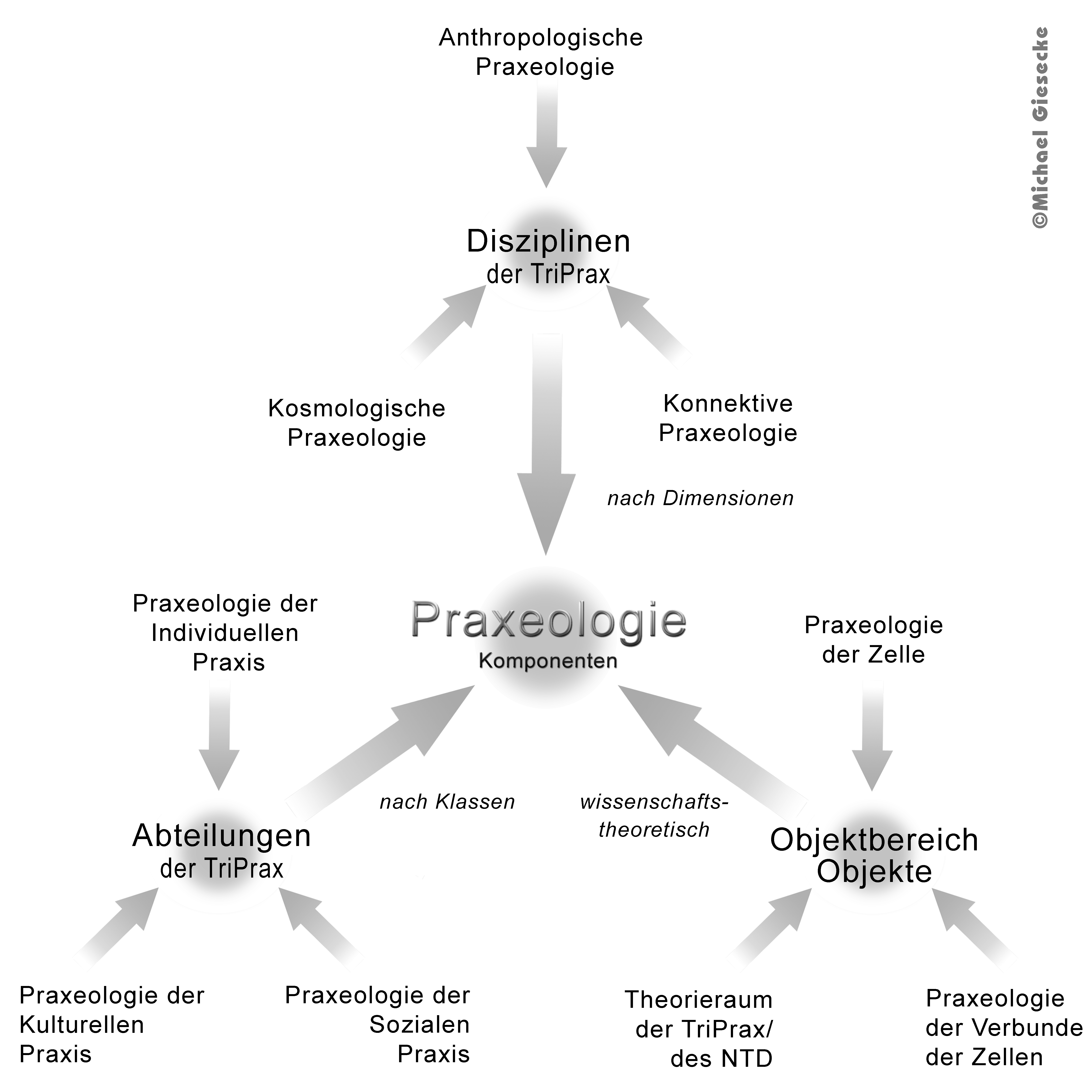

Komponenten der Praxeologie

Zu unterscheiden sind die Disziplinen und Abteilungen der TriPrax sowie der Objektbereich der Absoluten Praxistheorie.

Das theoretische Gebäude ermöglicht Konkretisierungen und Abstraktionen.Absolute Praxistheorie und Praxeologie

Man könnte sie insoweit auch als 'Allgemeine Praxeologie' bezeichnen und eine Hierarchie zwischen den drei Komponente der Praxeologie, eben den Disziplinen und den Abteilungen einerseits und der Absoluten bzw. Allgemeinen Praxistheorie andererseits annehmen. Das widerspricht dem triadischen Verständnis. Die Absolute Praxistheorie ist zwar Voraussetzung der Disziplinen und Abteilungen der TriPrax, aber die Disziplinen und Abteilungen sind ebenso Voraussetzungen der Absoluten Praxeologie. So lassen sich bspw. die Urtriade nicht ohne die Kosmologie und die die Ebenen des Theorieraums nicht ohne die dreifache Emergenz der Praxis, die in den Abteilungen behandelt wird, definieren. Die Komponenten der Praxeologie sind Faktoren einer Triade – und somit nebengeordnet. Deshalb spricht die TriPrax auch nicht von der 'Allgemeinen' Praxistheorie, der dann die 'besonderen' unterzuordnen wären, sondern von der 'absoluten'.

Praxeologische Konkretisierung der triadischen Grundannahmen![]()

►Die Absolute Praxistheorie liefert eine praxeologische Interpretation der triadischen Grundannahmen. Diese führt regelmäßig dazu, daß sie nicht nur neu modelliert werden, sondern daß auch die Programme ihrer Produktion erkundet werden. Es geht um die Herstellung der Eigenschaften der Welt durch die Praxis, um die Dynamik in der Urtriade und die Erzeugung von Kosmos und Vorstellungswelt.

Die Praxis produziert die TriWelt – einschließlich des Theorieraums. Die Welt erscheint in der Absoluten Praxeologie als Produkt von Praxen. Sie kann sich nicht mit Modellen über Objekte begnügen sondern braucht Programme, die ihre Erzeugung in Praxis ermöglichen.

Elemente im Theorieraum

Die Keimzelle der Praxeologie ist die individuelle Praxis.

Die Zellen sind untereinander verbunden und bilden Verbunde (→ Nexus) mit eigener Spezifik, vor allem soziale und kulturelle Praxen.Ebenen und Beziehungen im Theorieraum

Eine Theorie zeichnet sich dadurch aus, daß sie ihre Element, die Modelle, in einen - im NTD dreidimensionalen - Raum verorten kann.

Wie bei jeder anderen Architektur sind Elemente, das sind die Basismodelle und Programme, Beziehungen (zwischen den Modellen) und Ebenen zu klären. Die Modelle haben ebenfalls eine dreidimensionale, eben triadische Architektur.

Jede Theorie, die ihren Namen verdient, macht Aussagen, die auf verschiedenen logischen Ebenen liegen. Es gibt also Modelle größerer und geringerer → Abstraktion bzw. Geltungsweite.

Die Abstraktionsstufen bilden die Skalierung einer vertikalen Achse im Theoriegebäude.

Es entstehen hierarchische Beziehungen, die erst Ableitungen, das meint Deduktionen in der einen Richtung und Induktionen in der anderen Richtung ermöglichen.

Das Programm 'deduktive Verfahren' in der gebräuchlichen wissenschaftstheoretischen Verwendung, setzt abstrakte Kategorie voraus, von denen aus erst deduziert werden kann.

Da es auch nebengeordnete Modelle von gleicher Allgemeinheit, gleichem Geltungsanspruch gibt, haben wir auch horizontale Beziehungen zwischen den Modellen. Sie liegen, wie man sagt, 'auf gleicher Ebenen'. Diese Ebenen werden durch zwei horizontale Achse näher bestimmt. Alle Faktoren einer Triade - und die Faktoren können auch komplexe Modelle sein - liegen auf einer logischen Ebene, aber fallen nicht überein. Sie verteilen sich also, neben- und nacheinander, auf der zweidimensionalen Ebene, einer Fläche.

Triadische Theorien sind Gebäude mit vertikalen und horizontalen Ebenen.

Wenn man auf eine abstraktes Architektur einer Disziplin verzichtet, endet man mit Listen, Aufzählungen von Aufgaben, Funktionen usf. der Disziplin - hier der Praxeologie. Diese sind offen, unendlich und letztlich beliebig, was den Triadiker nicht befriedigt.

Abteilungen der TriPrax

Ohne triadische (philosophische) Grundannahmen über den Menschen, bleibt die Triadische Praxeologie unverständlich und unvollständig.

Die TriPhil unterscheidet drei Emergenzformen des Menschen, nämlich als

- einzigartiges,

- soziales

und - kulturelles Wesen.

In der Praxis und damit als Objekt des NTD und der TriPrax erscheint der dreifaltige Mensch als dreifaltige Person.

Menschen emergieren in der Praxis als → Personen und zwar als individuierte Personen - kurz: Individuum -, als sozialisierte und als kultivierte Personen.

Aus diesem triadischen Verständnis des Menschen als Personen folgen drei Klassen der Praxis, in denen sie aktiv werden können, nämlich die - →individuelle

,

, - → soziale und

- → kulturelle Praxis.

(Man kann auch sagen: es werden drei Klassen der Praxis unterschieden und in diesen erscheinen die Menschen als Personen in dreifacher Gestalt.)

Sie werden in den drei Abteilungen der Praxeologie behandelt.

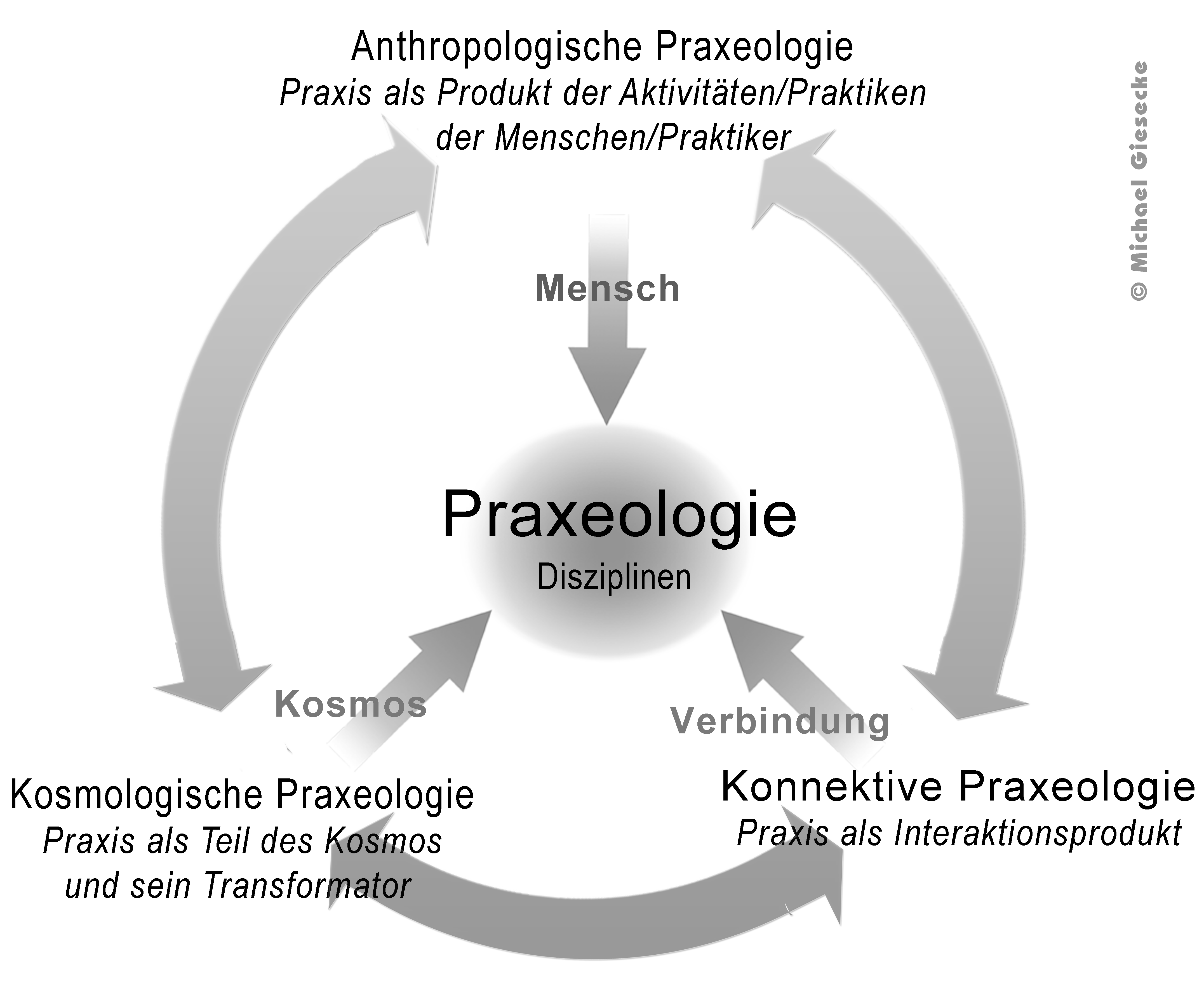

Disziplinen der TriPrax

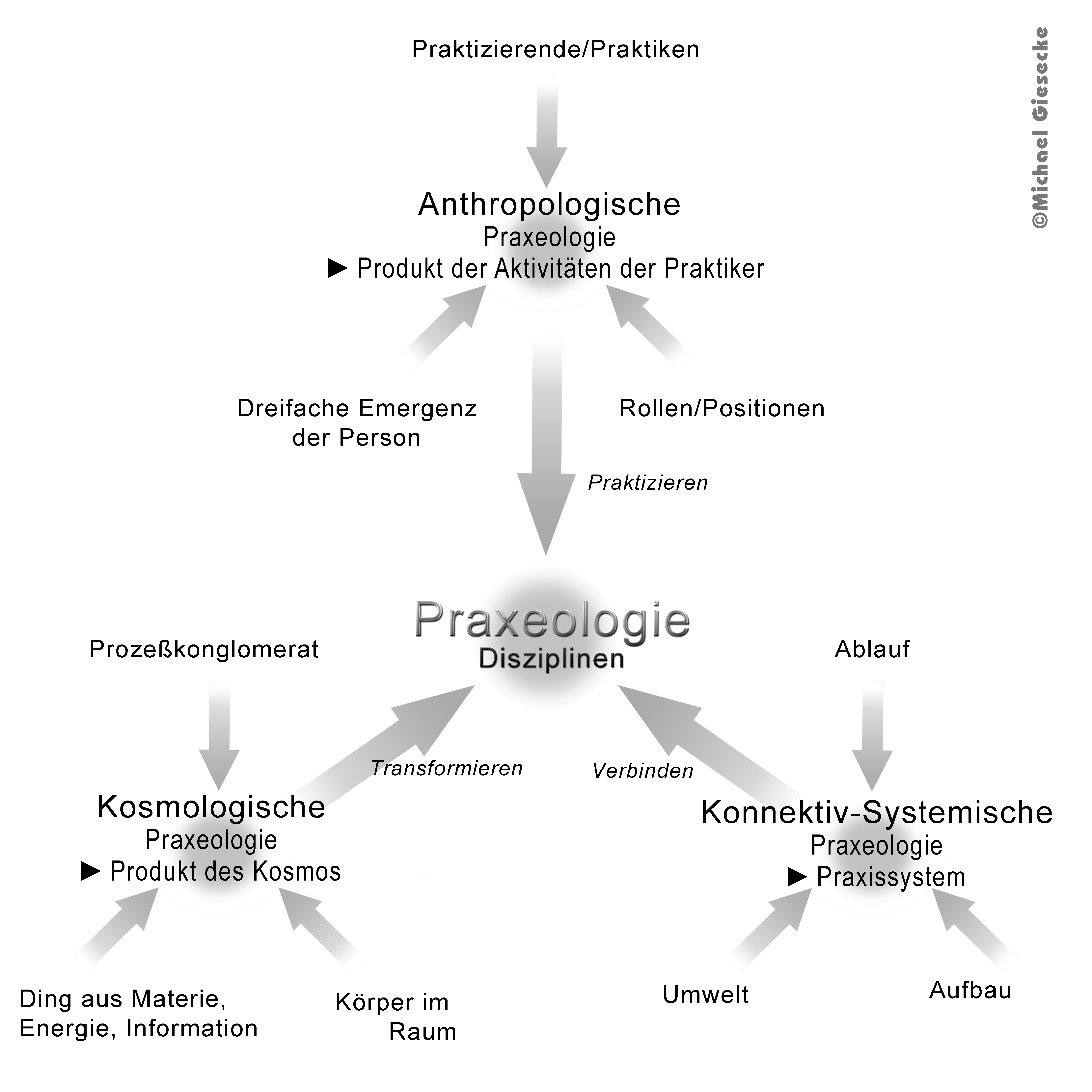

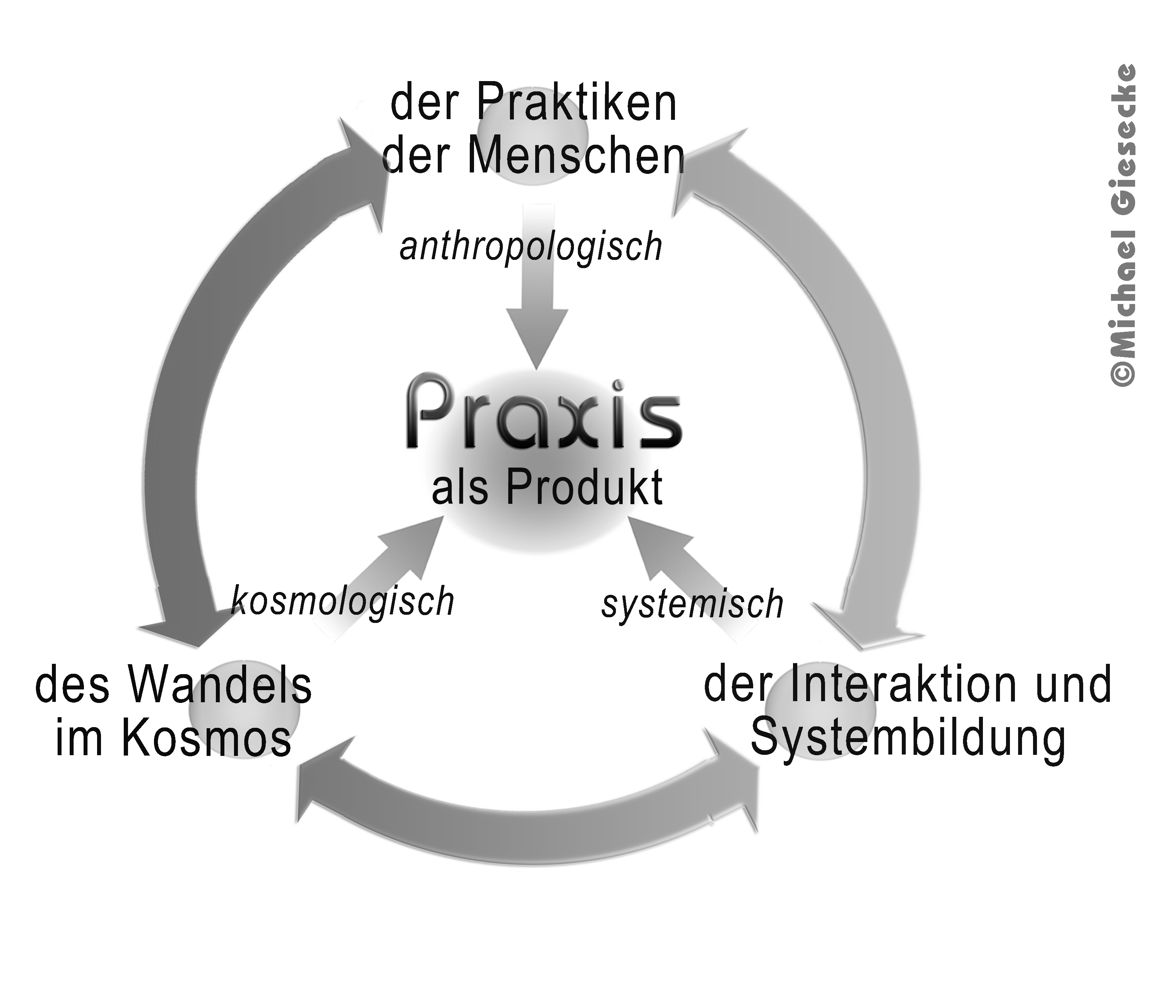

Die Erkundung der drei Dimensionen - oder Komponenten - des Metamodells der Praxis: Mensch, Praxissystem und Welt/Kosmos ist die Aufgabe von drei Disziplinen der Praxeologie

- der → kosmologische

Praxeologie, die die Praxis als Spiegel und Komposition aus Raum, Zeit und Dingen des Kosmos versteht,

Praxeologie, die die Praxis als Spiegel und Komposition aus Raum, Zeit und Dingen des Kosmos versteht, - der →Anthropologische Praxeologie

, die die Praxis als Produkt der Praktiker versteht und gestalten will

, die die Praxis als Produkt der Praktiker versteht und gestalten will

und - der → systemische Praxeologie

, die die Praxis als Verbindungsmedium zwischen Mensch und Kosmos und dieses als Interaktionssystem versteht und entsprechend gestalten will.

, die die Praxis als Verbindungsmedium zwischen Mensch und Kosmos und dieses als Interaktionssystem versteht und entsprechend gestalten will.

Die triadische Praxeologie ist also das Produkt dreier praxeologischer Disziplinen.

Alle Disziplinen haben wieder einen triadischen Aufbau. Es sind mehrere triadische Konkretisierungen möglich. Immer anwendbar ist die nachfolgende Triadentrias der Praxeologischen Disziplinen.

Die Generaldimensionen der Systemischen Praxeologie

In der Praxis stellen die Menschen eine sinnvolle → Beziehung ![]() , oft auch ein → Verhältnis

, oft auch ein → Verhältnis ![]() zu anderen Elementen des Kosmos her.

zu anderen Elementen des Kosmos her.

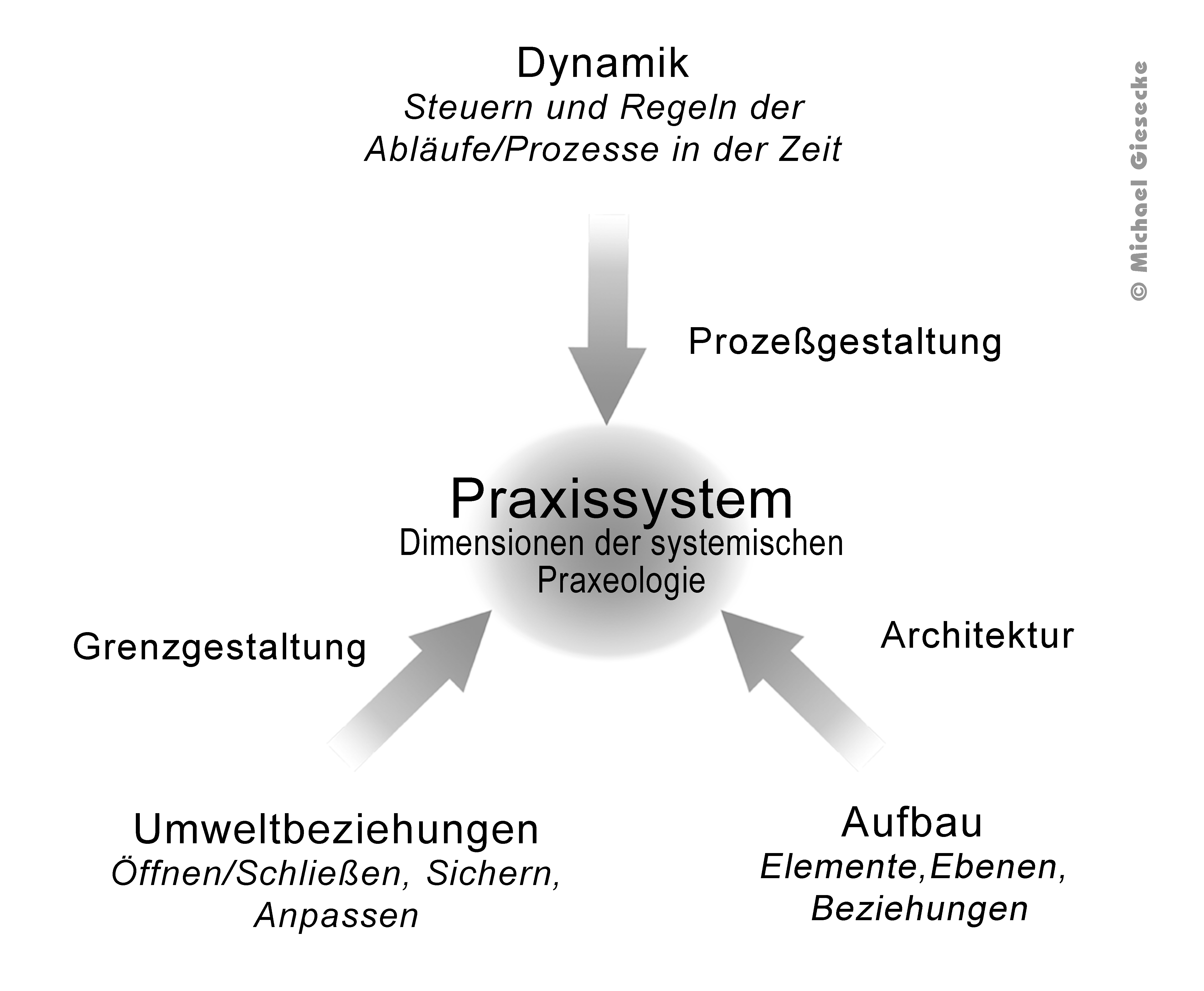

Jede Praxis ist das Produkt der Interaktion der Menschen untereinander oder/und mit anderen Objekten. Es bildet dabei Grenzen aus und stellt Beziehungen zur Umwelt her. Das ist unvermeidlich. Wenn es gut läuft führen die Prozesse zur Systembildung. Die Praxis erscheint für eine gewisse, aber begrenzte Zeit als → System.

Aus der systemische-praxeologischen Sicht bildet die Praxis, wenn sie einigermaßen erfolgreich ist, ein Interaktionssystem mit

- einem Aufbau

- Grenzen und Umweltbeziehungen

- einem Ablauf

aus.

Sie wird eine identifizierbare Sequenz im Fluß der Praxen.

Diese Dimensionen lassen sich als Faktoren einer Triade verstehen.

Dabei ist zu beachten, daß die Interaktionssysteme immer eine Klasse der Praxis – also entweder die individuelle oder die soziale oder die kulturelle - prämieren.

Alle drei Dimensionen sind selbst wieder eine Komposition aus Faktoren, lassen sich also als Objekte einer Trias verstehen.

Die Schaffung, Erhaltung und Auflösung der drei Dimensionen von Praxissystemen erzeugt unvermeidlich Probleme.

Die permanenten Probleme der systemischen Generaldimension sind

- Architekturgestaltung

- Gestaltung der Umweltbeziehungen

- Ablaufgestaltung: Steuern und Regel der Abläufe in der Zeit.

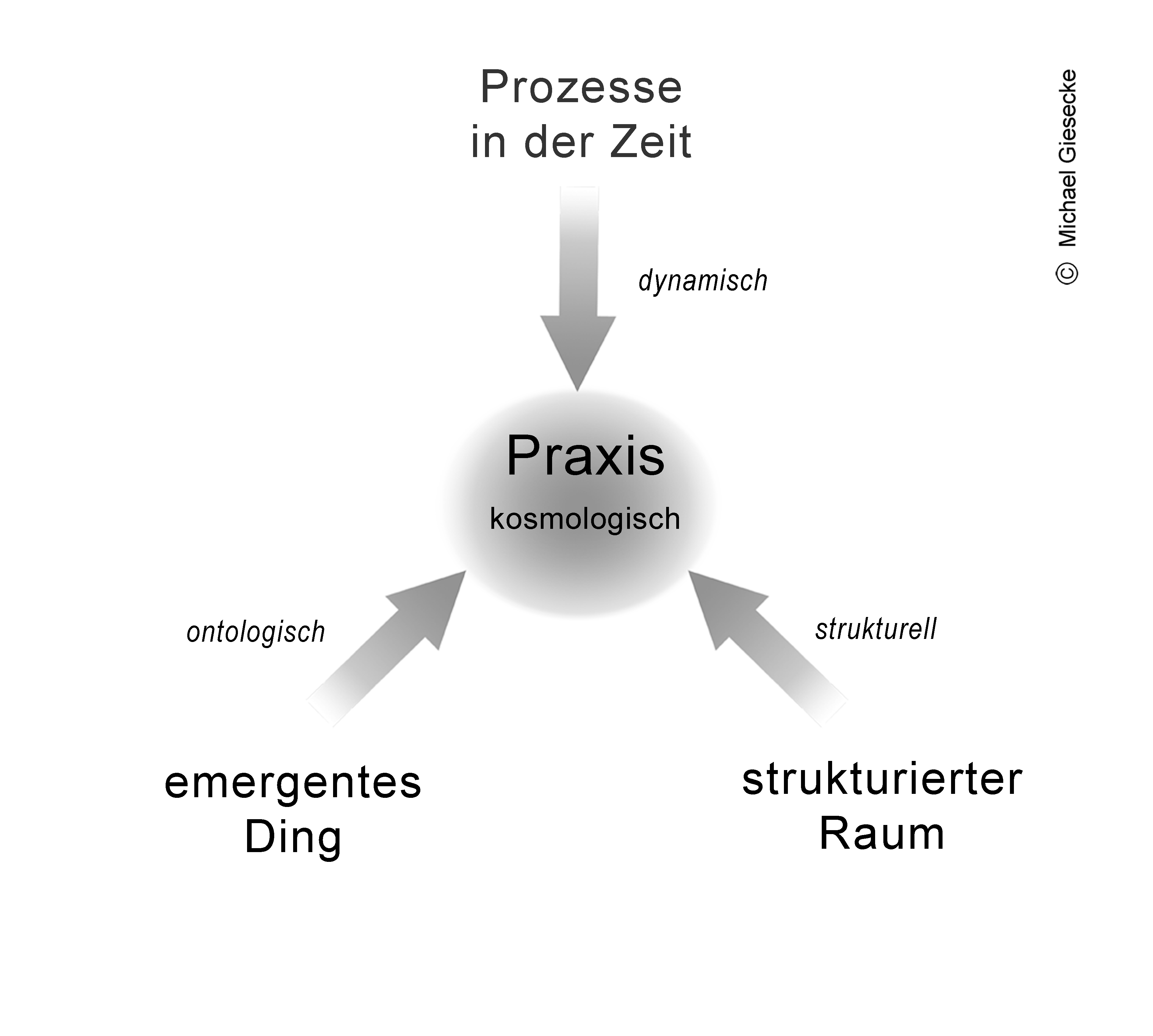

Die Generaldimensionen der Kosmologische Praxeologie

Die kosmologische Praxeologie definiert die Praxis als ein Element des Kosmos. Die Parameter des Kosmos werden an die Praxis - als ein Bestandteil des Kosmos und der Welt - vererbt.

Aus kosmologischer Sicht erscheint die Praxis als Ding, Raum und Prozeßkonglomerat.

Die Praxis

• nimmt Raum ein und hat eine Architektur (Praxis als strukturierter Raum)

Alle Räume haben eine Architektur. Die Architektur ist eine Komposition von Komponenten: Elementen, Beziehungen und Ebenen. Jede Praxis komponiert/relationiert die Komponenten: stellt also mindestens Relationen zwischen Elementen, zwischen Ebenen und zwischen Beziehungen her.

• ist ein Ding mit Eigenschaften auf unterschiedlichen Emergenzniveaus,

• verläuft in der Zeit, ist im Wandel und verwandelt Prozesse in der Zeit.

Jede Praxis ist Teil des → Wandels im Kosmos und Produkt desselben. Wie alle anderen Komponenten des Kosmos befindet sich auch die Praxis im permanenten Wandel. Das ist ebenso unvermeidlich wie die Rolle als Verwandler des Kosmos und ihrer selbst. Die Praxis transformiert beständig die Dinge in Zeit und Raum und sich selbst.Als Transformator des Kosmos geht es der Praxis darum, die vorhandenen Verhältnisse zwischen den Dingen in Raum und Zeit sinnvoll zu transformieren.

Als Bestandteil des Kosmos hat die Praxis eine zeitliche (dynamische), dinghafte (ontologische) und eine räumliche Dimension.) Sie existiert als ein Bündel von Prozessen in der Zeit, als Körper im Raum und als komplexes Ding. Es gilt die RaDiZe-Triade.

Raum, Dinge und Zeit sind Komponenten einer Komposition, befinden sich also immer in Beziehungen. Sie bilden untereinander eine Trias → ![]() . Es gibt keine

. Es gibt keine

zeitlosen Räume oder Körper, keine raumlosen Vorgänge und Dinge, und keine leeren Räume oder Bewegungen in der Zeit ohne Dinge. Die Komponenten der Welt - und so auch die Komponente Praxis - emergieren auf verschiedenen Seinsstufen/Ebenen und Metamorphosen und Wandel sind unvermeidlich. (Triadische Weltanschauung)

Es gilt die Regel: Betrachte, gestalte und denke die Praxis als ein Element mit dynamischen, räumlichen und ontologischen Dimensionen in einer Welt mit den gleichen Parametern.

Auch diese Basiskomponenten der Welt haben triadische Qualitäten. Die konstitutiven Triaden für die Emergenz der Parameter der Welt in der Praxis sind:

- Dinge: Materie/Masse, Information und Energie →

,

, Räume: Volumen-, Koordinaten- und Interaktionsraum →

,

,Zeiten: Objektzeit, Prozeßzeit und Zeitraum →

.

.

Der Raum erscheint dem Triadiker in der Praxis dreifach: als Raum in dem er sich befindet (Innenraum mit Koordinaten), als Körper mit Volumen und als Interaktionsraum zwischen den Körpern/Innenräumen (Zwischenraum). Alle menschliche, soziale und kulturelle Praxis findet in Räumen statt. Sie befindet sich an Orten, deren Koordinaten sich so oder so bestimmen lassen. Jede Verabredung zu Treffen macht Ortsangaben, jede Werkstatt ist räumlich so geordnet, daß die Handwerker kurze Wege haben und Anweisungen wie rechts, vorne, weiter hinten usf. befolgt werden können. Dies setzt ein mehr oder weniger skaliertes Koordinatenraumverständnis voraus.

Die Zeit erscheint dem Triadiker in der Praxis als Konglomerat von Prozessen und diese dreifach: als Veränderung der Dinge, als Bewegung der Körpern im Raum und als Ablauf von Ereignissen (Chronik).

Alle Prozesse haben eine Dynamik (Geschwindigkeit, Beschleunigung) eine endliche, einseitig bestimmte oder unendliche Dauer und einen Verlauf mit (drei) Phasen.

Die Dinge emergieren den Praktikern in der Praxis als Information, Materie und Energie. Alle Dinge haben Grenzen und Beziehungen zur Umwelt: Kein Ding steht allein, immer hat es einen Ort in der Architektur der Räume: es emergiert als Element auf Ebenen und in Beziehungen zu anderen Dingen. Die Dinge befinden sich in beständigen Transformationen zwischen Seinsstufen. In der Praxis - und nur in dieser - verwandeln die Menschen in ihren verschiedenen Emergenzformen die Dinge des Kosmos. Dies geschieht durch sinnvolle Transformationsprozesse.

Praxis als Produkt(triadentrias)![]()

Es macht - für den Triadiker - keinen Sinn von Raum zu reden ohne von Architektur.

Es macht keinen Sinn von Architekturen zu reden ohne von Ebenen - und umgekehrt.

Es macht keinen Sinn von Zeit zu reden ohne von Prozessen.

Es macht keinen Sinn von Dingen zu reden ohne von Grenzen und Emergenzen.

Die Grundannahmen über die Komponenten der triadischen Welt werden in einer → Triadentrias![]() zusammengefaßt.

zusammengefaßt.

Die Praxis ist im Verständnis des NTD und der TriPrax immer zugleich ein Konglomerat von Prozessen, Räumen und Dingen. Sobald man sie gestaltet oder über sie nachdenkt, tritt eine dieser Dimensionen in den Vordergrund. Diese Prämierung ist unvermeidlich und ihre Berücksichtigung gehört zu den innovativen und obligatorische Merkmale der Triadischen Weltanschauung.

Die Generaldimensionen der Anthropologischen Praxeologie

Die triadische Praxeologie behandelt (bislang) nur die menschliche Praxis – und ist insofern immer eine anthropologische Praxeologie. Aber eben nicht nur. Die anthropologische Perspektive wird um die systemische und kosmologische ergänzt und kann dadurch relativiert werden.

Jede anthropologische Disziplin ist anthropozentrisch. Sie macht den Menschen zum Subjekt, seine Umwelt zu Objekten und muß Medien /Prozesse der Vermittlung annehmen.

Aus anthropologischer Sicht erscheint die Praxis als Produkt der in Aktivitäten umgesetzten Energien der Praktiker. Jede Praxis ist das Produkt der Praktiken der Praktiker.

Um das Verhältnis zwischen den Menschen und den Kosmos sinnvoll zu gestalten, setzen die Menschen in ihren verschiedene Emergenzform Praktiken ein. Die Aktivitäten relationieren Mensch und Kosmos. Dabei wird die Richtung der Prozesse von den Menschen/Praktikern vorgegeben, wenn es gut geht unter Berücksichtigung der Richtung des Wandel der Komponenten des Kosmos.

Die Praxis ist das Produkt des sinnvollen Einsatzes von mehreren Aktivitäten der Praktiker.