|

|

mannigfaltiges Phänomen, das sich vielfach selbst beschreiben und gestalten kann.

Die TriPhil, TriPrax und das NTD können nur eine Auswahl an Modellen und Programmen zur Verfügung stellen, die dann auf die Anwendbarkeit im konkreten Fall, d.h. in bestimmter Praxis bzw. Biographie, zu prüfen sind. Damit überhaupt eine gewisse Übertragbarkeit gewährleistet ist, müssen die Modelle allgemein bleiben.

Immer gilt das Grundaxiom des NTD, die Komplexität des Objekts triadisch zu bewältigen: Immer wird der Mensch und werden seine Komponenten dreifaltig verstanden.

Dieses Herangehen steht in der Tradition eines Christentums, welches - spätestens seit Augustinius 'de Trinitate' - eine Spiegelung der göttlichen → Dreifaltigkeit im Menschen annimmt. → Dreifaltigkeit Anhänger des Neuen Triadischen Denkens könnte man, um einen im 18. JH gebrauchten Begriff aufzugreifen, als "diejenigen, welche annehmen, daß der Mensch aus drei wesentlichen Theilen bestehe" (nach: Krünitz) bezeichnen.

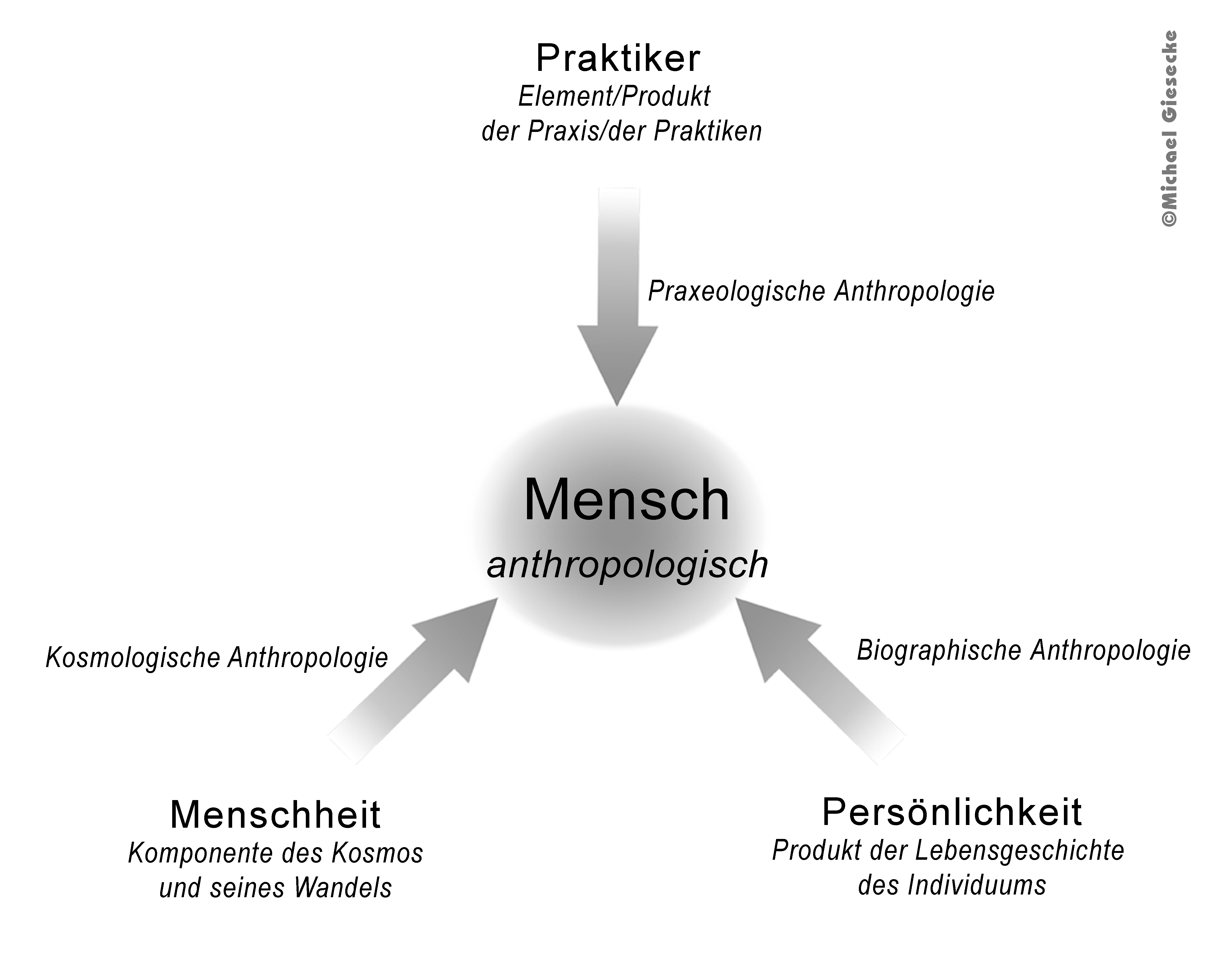

Nach triadischem Verständnis emergiert der Mensch immer sowohl als Praktiker als auch als einzigartige Persönlichkeit und als lebendiger Teil der Welt/des Kosmos, als Lebewesen.

Die triadische Anthropologie unterscheidet zwischen dem Menschen als Teil des Kosmos (Gattungswesen, Menschheit), als Komponente der Praxis/Praktiker und als Persönlichkeit.

Die basalen Komponenten können nach den Bedürfnissen der Praxis weiter differenziert werden. Z.B. in der folgenden Weise. Emergenzen des Menschen, Erweiterte Triadentrias![]()

Kosmologische Emergenz des Menschen als Lebewesen

Als Teil des Kosmos ist der Menscht ein lebendiger Körper, ein Organismus, und nimmt Positionen in Räumen her, interagiert und bewegt sich. Er transformiert Dinge: Informationen, Materie und Energie, arbeitet und verändert dabei sich selbst (seine Physis und Psyche) seine Umwelt und die Beziehungen zwischen sich und der Umwelt. All das spielt sich in der Zeit ab, verlangt Prozesse und Praktiken, die selbst Zeit brauchen. Er lebt und vergeht. (Werden, Sein, Vergehen) Das NTD modelliert die Endlichkeit des Menschen und damit auch den Tod mit.

- Als Ding in der Welt erbt der Mensch die Dimensionen des → Kosmos : Materie, Information und Energie. Er hat eine materielle, eine energetische und eine informative Dimension.

Kosmologische Emergenz des Menschen

Sowohl der einzelne Mensch als auch die menschliche Gattung (Homo sapiens) sind Bestandteile des Kosmos und emergieren auf ihren drei Parametern.

Praktiker

Wenn die Menschen in Beziehung zur Praxis gesetzt werden spricht das NTD vom Praktiker. Als Praktiker sind sie zugleich Produkt der Praktiken, ein Funktionselement in der Architektur der Praxissysteme und ein Produkt der → Klassen der Praxis.

Triadische Emergenz der Praktiker![]()

Er ist - in welcher Existenzform auch immer - permanent in einer Praxis. Im Umkehrschluß bedeutet dies, daß der Mensch keine direkte Beziehung zu anderen Bestandteilen der Welt gewinnen kann; er ist auf die Praxis als Medium angewiesen. Deshalb spricht das NTD auch vom M. als atomaren Element der Welt, welches nur in der Verbindung mit anderen atomaren Elementen zur molekularen Zelle der Praxis existieren kann - und das nur in dieser Verbindung zum Bestandteil der Welt wird. Es ist für ihn energetisch unvermeidlich, sich mit anderen Atomen - kovalent - zu binden. Das brauchen nicht immer andere Menschen zu sein.

Der Mensch als Element von Praxissystemen

In jeder Praxis schafft der Mensch Beziehungen, Strukturen und Architekturen und wird selbst in diesen situiert. Er erhält eine funktionale Existenz, funktional zu den Aufgaben der Praxis. In den individuellen du sozialen Praxen unterscheidet das NTD zwischen Subjekten, Objekten und Medien. Das sind die Faktoren von Strukturen der Praxis. In der kulturellen Praxis oszillieren diese Positionen.

Stabilität erlangen die Strukturen erst in der systemischen Phase der Praxis.

Hier gilt die Systemtriade mit den Faktoren Aufbau, Ablauf und Umweltbeziehungen.

Der Mensch als Produkt der Praxisklassen: Person

Konstitutiv und obligatorisch für TriPrax und NTD ist die Annahme von drei Praxisklassen und den entsprechenden drei Emergenzformen des Menschen - oder umgekehrt: von drei Emergenzformen des Menschen und den entsprechenden Praxisklassen.

Der Mensch/Praktiker emergiert als einzigartige Person in der individuellen Praxis, als sozialisierte Personn in Interaktion mit anderen sozialen Personen in der sozialen Praxis und als kultivierte Person in einer ökologisch aufgefaßten kulturellen Praxis.

Emergenzebenen der Menschen![]()

- Als Person ist der Mensch/Praktiker dreifaltig. Immer sind die drei Emergenzformen untereinander verschränkt, wobei es Ungleichgewichte hinsichtlich des Einflusses auf das emergente Produkt, also auf die Person gibt.

Als individuelle Personen sind die Menschen frei, ihr Leben zweckrational zu gestalten. Sie sind ungleich. Sie haben einen Namen.

Tritt die Subjektivität des Menschen - meist als Abweichung von sozialen Normen - und ihre biographische Gewordenheit in den Vordergrund, kann man von der 'individuierten Person' sprechen. Ohne die Annahme einer Existenz des Menschen kraft seiner individuellen Praxis ließen sich Erfinder und Entdecker kaum modellieren! Webseite Entdeckerkarrieren

- Als soziale Person sind die Praktiker und auf die Kommunikation mit anderen, aber gleichartigen sozialen Wesen angewiesen. Sie können sich ausbilden Funktionen übernehmen, Rollen erlernen usf. Sie haben einen soziodynamische bzw. soziographische Dimension.

Als soziale Personen handeln sie als Idealtypen und können auch von anderen Menschen als Typen und Rollen wahrgenommen werden. Sie erscheinen als Exemplar von Artmodellen und besitzen insoweit gleiche Eigenschaften. Nur durch Unterstellung solcher Ähnlichkeiten - und ihrer wahrscheinlichen Einlösung in der Praxis - wird soziales Verhalten erwartbar und Kommunikation erfolgreich.

Vgl. Dahrendorf, Ralf: Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der sozialen Rolle. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 17. Auflage 2010

- Als kulturelle Personen sind die Menschen Teil der Gattung → Menschheit.

Der Mensch als kulturelles Wesen

Als kulturelle Gattungswesen sind die Menschen, genauer: die Menschheit - ein Faktor und Katalysator, neben Tieren, Pflanzen, Mineralien und anderen Dingen des Lebensraumes Erde. Sie unterscheiden sich von den anderen Gattungen und sind insoweit untereinander ähnlich. Sie sind in ähnlicher Weise auf bestimmte, sehr enge klimatische Umwelten und knappe Ressourcen angewiesen und kooperieren und kämpfen mit anderen Lebewesen um die Erhaltung ihrer Gattung. Sie sind Teil der Natur und kultivieren und technisieren diese durch technische Artefakte - und sich selbst. Sie können aus diesen Wechselwirkungen zu den anderen Faktoren nicht grundsätzlich heraustreten und sie auch nicht einseitig bestimmen.

Beispiel für Emergenzen des Menschen

→Die Emergenz der Menschen in der Praxis

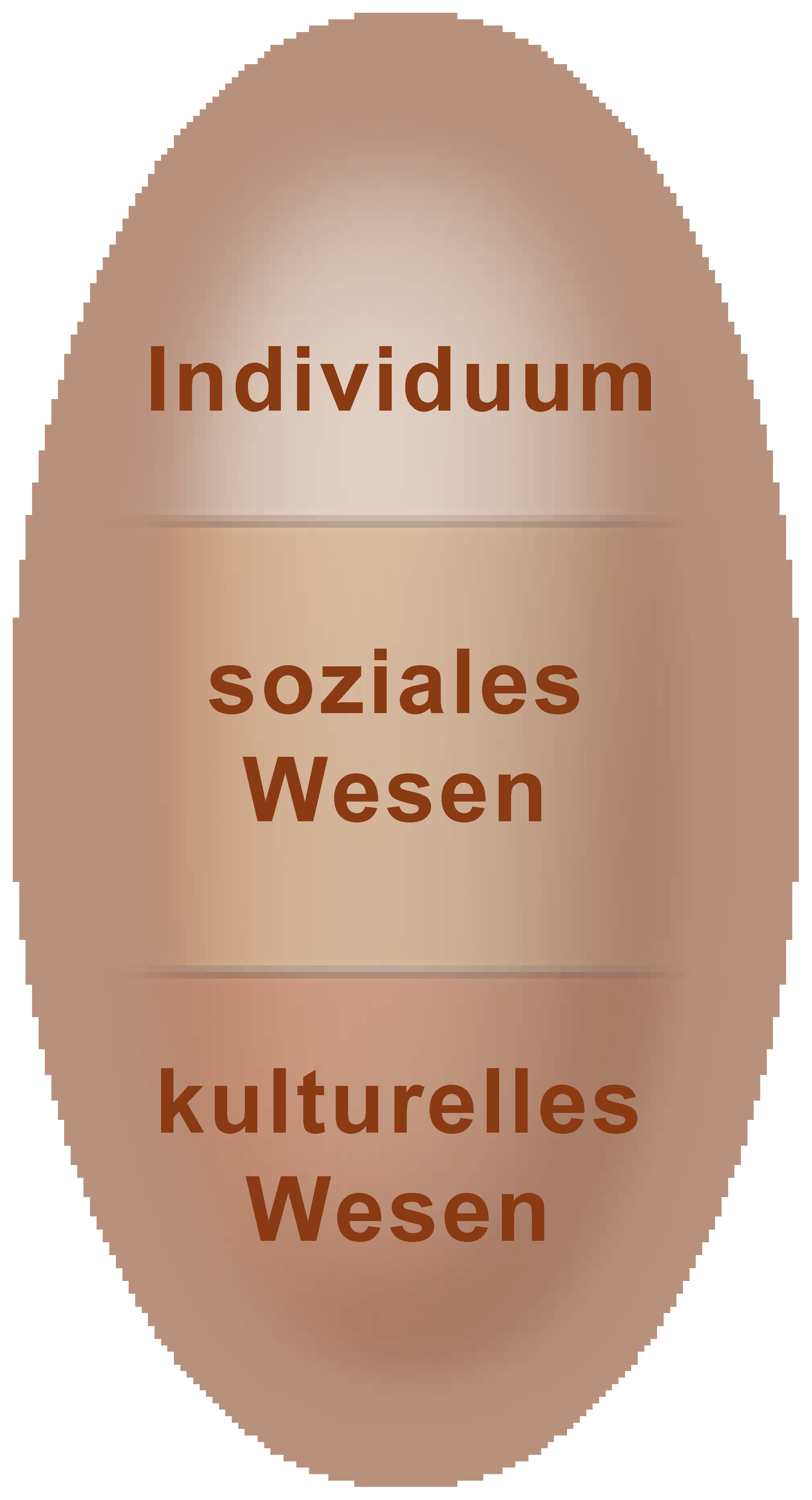

Wie bei allen Verhältnissen zwischen mehreren Faktoren kommt es auf ihre Gewichtung an. In jeder Praxis treten die Menschen mehr oder weniger deutlich entweder als Individuum mit einer einzigartigen Biographie oder als soziale Rolle oder als kulturelles Wesen auf.

Es gibt keine Aussage über den oder die Menschen, die für diese drei Dimensionen seiner Existenz gleichermaßen gilt. Während Psychologie, Sozial- und Naturwissenschaften sich eben deshalb auf eine Emergenzform konzentrieren, versteht das NTD den Menschen als Produkt ihres Zusammenwirkens, als Persönlichkeit.

Der Mensch als Praktizierender

In der Praxis setzten sich die Menschen durch ihre → Praktiken in ein Verhältnis zu den anderen Faktoren (Objekte, Subjekte, Medien). Wenn diese Qualität der Praktiker im Vordergrund steht, sprechen TriPrax und NTD vom → Praktizierenden.

Je nach den Klassen der Praxis bzw. dem Emergenzniveau der Praktiker hat er unterschiedliche Praktiken zur Verfügung.

Für die individuelle Praxis gilt die WaDeHa-Triade: Wahrnehmen, Denken, Handeln. Das menschliche Individuum ist multisensuell, multiprozessoral und multioperativ.

Der praktizierende Mensch![]()

In der sozialen Praxis stehen kommunikative, interaktive und kooperative Praktiken im Vordergrund.

Soziale Praktiken![]()

In der kulturellen Praxis haben die Menschen per se keine herausgehobene Stellung. Sie sind ein Faktor neben anderen, stehen mit ihnen in Wechselwirkungen und wandeln sich beständig, ohne daß sie die Ziele und Richtungen allein kontrollieren können. Sie können allerdings als Katalysator des Wandels auftreten, den Wandel verwandeln. Dann gilt die → Wandeltriade: Revolutionieren, Reformieren, Konservieren. Diese Programme des Verwandelns werden als kulturelle Praktiken verstanden.

Die kulturellen Praktiken des Verwandelns![]()

Jede genauere Aussagen über den Praktiker/Menschen erfordert die Klärung, um welche Klasse der Praxis es sich handelt.

Triadentrias des Menschen

Die verschiedenen Basistriaden, die zur Beschreibung des Menschen herangezogen wurden und die als Programm für die Steuerung der Persönlichkeitsentwicklung dienen mögen, lassen sich bei Bedarf zu Triadentrias ausbauen. Standardmäßig arbeitet das NTD mit der nachstehenden Komplexitätstriadentrias des Menschen.

Triadische Emergenz der Menschen![]()

Der Mensch als Persönlichkeit

Drittens behandeln NTD und TriPrax den Menschen als lebendige → Persönlichkeiten, die sich in beständigem Wandel befinden. Persönlichkeiten - was immer sie sonst noch sein mögen - sind energetische Lebewesen, komplexe Organismen und zeicnen sich durch eine einzigartige Biographie aus.